Scritto da Lucio Toth

E’ questo il periodo di maggiore prosperità dei Comuni dalmati, che seppero ricavarsi una vasta area di autonomia, se non di vera e propria indipendenza, approfittando del confronto egemonico sulla loro regione tra il regno di Ungheria, che si stava affacciando alla storia dell’Europa occidentale e aumentava anche il suo ruolo nell’area balcanica, e la Repubblica di Venezia, che stava diventando la maggiore potenza talassocratica del Mediterraneo, proprio attraverso il controllo, per essa vitale, delle coste istriane e dalmate.

Va sottolineato in questa sede che la crescita della Serenissima come stato indipendente dell’Europa medievale dipende totalmente dalla potenza conquistata in Adriatico e nel Levante (Istria, Dalmazia, Cipro, Creta, Arcipelago Egeo) e che solo più tardi, tra il finire del Trecento e i primi decenni del 1400, la Repubblica estese i suoi domini sulla terraferma veneta. Non per niente la più grande festa veneziana, quella della Sanza – che si celebra il giorno dell’Ascensione – trae origine dall’impresa istro-dalmata di Pietro II Orseolo ricordata più sopra, che attribuì al doge per il futuro il titolo di “Dux Dalmatiae”.

Ed è anche il periodo di massimo sviluppo dell’ordinamento comunale, che passa dalle forme del Priorato e del Consolato (un “Prior” o più “Consules” al vertice delle magistrature) a quelle più mature del regime podestarile, seguendo la contemporanea evoluzione del diritto comunale nella penisola italiana e nella valle padana.

Occorre anzi osservare che se fino alla fine del 1100 le forme degli ordinamenti locali si modellano sulle analoghe strutture cittadine delle Puglie – intente a difendere le autonomie acquisite sotto Bisanzio dalle pretese accentratrici della nuova ed esigente dinastia normanna – a partire dal 1200, con la fine dell’autorità bizantina, i comuni dalmati guardano più verso le Marche e l’Italia centrale, in quanto l’autonomia comunale del Mezzogiorno va deperendo progressivamente per effetto della vigorosa riforma dell’imperatore svevo Federico II, mentre sono in pieno sviluppo le autonomie dell’Italia centro-settentrionale, pervenute anch’esse alla forma podestarile, prima di transitare verso il regime delle Signorie, che si concluderà più o meno nel XV secolo con la formazione degli Stati regionali (Repubbliche di Genova, Firenze, Lucca; Ducato di Savoia; Ducati di Milano, Mantova, Ferrara, Urbino; Repubblica di Venezia; ecc.).

Una figura particolare dell’ordinamento cittadino dalmato è il “Conte”. Questa carica si incontra con frequenza proprio nel periodo considerato, durante il quale i Comuni passano dai patti di dedizione a Venezia ai patti giurati con i re ungheresi e viceversa. Solitamente, ma non sempre, il Conte è designato o almeno confermato dall’autorità egemone: quella veneziana o quella regale magiara. Altre volte rimane di elezione da parte degli organi collegiali cittadini, come il Podestà, che per sua natura è sempre di nomina elettiva. E’ chiaro che la nomina esterna del Conte è il simbolo tangibile dello stato di soggezione del comune all’egemonia forestiera. Infatti resterà la carica stabile delle città dalmate durante tutto il periodo di piena sovranità veneziana, dal principio del Quattrocento alla fine della Repubblica.

La costituzione cittadina si regge, al momento della sua piena maturità, sugli organi tipici del diritto pubblico italiano: un “Magnum Consilium” o Maggior Consiglio, di cento-trecento membri in parte rinnovabili, formato per diritto ereditario dal patriziato cittadino, in gran parte di origine romano-bizantina in quanto discendente dall’antico ceto tribunizio; un consiglio più ristretto che esercita l’effettivo potere esecutivo, di venti-trenta membri, chiamato a volte “Consiglio di credenza”, altre “Consiglio dei Pregadi”. Spesso si trova anche un organo più snello, da tre a cinque membri (Consiglio dei Savi), che coadiuva direttamente il podestà o il conte nel governo della città.

Anche la struttura sociale delle città ripete lo schema di stratificazione dei comuni italiani: dai “maiores”, antichi o nuovi nobili con proprietà terriere, fondaci mercantili, attività armatoriali; “mediocres”, media borghesia cittadina di commercianti, professionisti, intellettuali (speziali, medici, letterati, notai, “mastri” di arti e mestieri, ecc.), e il cosiddetto popolo minuto o “minores” (piccoli artigiani, cordai, marinai, pescatori, ortolani, famigli delle case agiate,ecc.). E’ nella classe media che si sviluppa, come in tutto il resto d’Italia, l’organizzazione solidaristica della Confraternite (dei fabbri, dei calzolai o “caligheri, dei “papuzeri”, dei calafati, degli orafi e argentieri, dei “tajapiere” o lapicidi; dei “madoneri” o pittori di icone, ecc.).

Non è difficile immaginare come una struttura sociale così complessa ed evoluta, come in tutta l’Europa occidentale di quei secoli, incontrasse una qualche difficoltà a confrontarsi con ordinamenti e mentalità feudali non consolidate, come erano quelle dei nobili magiari, croati o bosniaci che la corona ungherese inviava a rappresentarla in Dalmazia, durante le lunghe pause del suo dominio, in alternanza con i più estesi periodi di dominio-cooperazione con Venezia.

L’incertezza della politica delle maggiori città dalmate di questi due secoli risiedeva in questo dilemma: se fosse preferibile la sovranità regale ungherese, disposta a maggiori concessioni per la sua lontananza geografica e il costante ricatto di perdere uno sbocco al mare di vitale importanza per i contatti con l’Italia e il Mediterraneo, ma dalla mentalità e dai modi non sempre conciliabili con la cultura e le abitudini dei centri urbani della costa; o se fosse da privilegiare un definitivo cedimento alle pressioni veneziane, più esigenti sul piano degli interessi economici e del potere effettivo locale, ma più comprensive, per identità di mentalità e di cultura, delle richieste di autogoverno dei ceti cittadini, per lo meno sul piano formale.

Mentre i comuni minori della Dalmazia (come Arbe, Traù, Veglia, Pago, Curzola) cederanno per prime all’egemonia veneta, anche per liberarsi dell’invadenza territoriale dei comuni maggiori, analogamente a quanto sta avvenendo sulla penisola, nelle lotte tra Firenze ed Arezzo, Treviso e Oderzo, Perugia e Todi, i comuni maggiori (Zara, Spalato, Ragusa) preferiranno cercare altre alleanze, con Pisa, con Genova, con il Regno svevo di Napoli, per sfuggire alla stretta Venezia-Ungheria.

Venezia e l’Ungheria

Il conflitto egemonico tra Venezia e l’Ungheria (1204-1409)

Un’occasione particolare verrà offerta dal legame dinastico venutosi a determinare fra il Duecento e il Trecento tra gli Angiò di Napoli e quelli di Ungheria. Zara e tutta la Dalmazia diventano ancora più essenziali per stabilire i rapporti tra due realtà geografiche così distanti, non solo geograficamente: il nostro Mezzogiorno e il multietnico regno di S.Stefano.

Tipico è il caso del comune di Lèsina (Hvar). Nel XIII secolo, per proteggersi dai pirati narentani, chiama come signore Carlo d’Angiò, re di Napoli e d’Ungheria. Ma già nel 1278, con i vicini comuni di Lissa e di Brazza, compie una prima dedizione a Venezia, per tornare sotto l’Ungheria nel 1358 e infine darsi alla Repubblica veneta nel 1390.

In questo ruolo di ponte tra Danubio e Mediterraneo e di ricerca di diversi equilibri trovano spiegazione alcuni aspetti altrimenti indecifrabili della realtà dalmata di quell’epoca, come la presenza numerosa di banchieri toscani e soprattutto fiorentini a Zara e a Ragusa proprio in corrispondenza dei periodi di dominio ungherese (i banchieri toscani sono infatti i finanziatori della politica degli Angiò); il sovrapporsi di influenze pisane a quelle lombarde e pugliesi nell’architettura religiosa che fanno del romanico dalmato un “unicum” nella storia dell’arte europea; l’alleanza di Zara con Genova nel momento più acuto della lotta con Venezia nell’Adriatico e nell’Egeo; la mediazione del Duca di Savoia tra i vari contendenti con la pace di Torino del 1381 che aveva ad oggetto proprio le città dalmate e la loro irrequietezza; la presenza di umanisti e di artisti dalmati alla corte ungherese, insieme ad altri italiani, e le conseguenti influenze nell’arte e nella cultura ungheresi, che si vanno aprendo ai fermenti dell’Umanesimo e del Rinascimento.

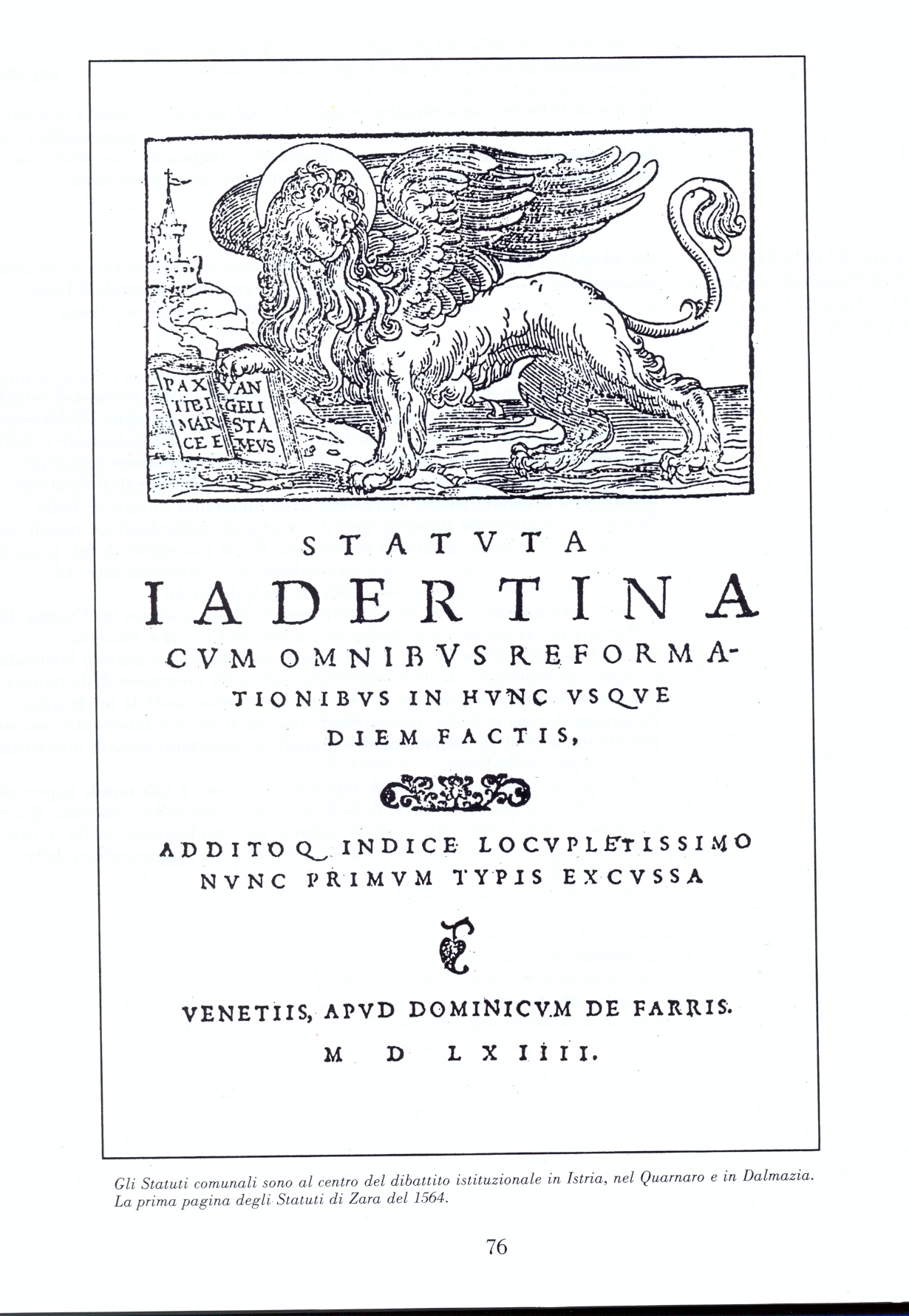

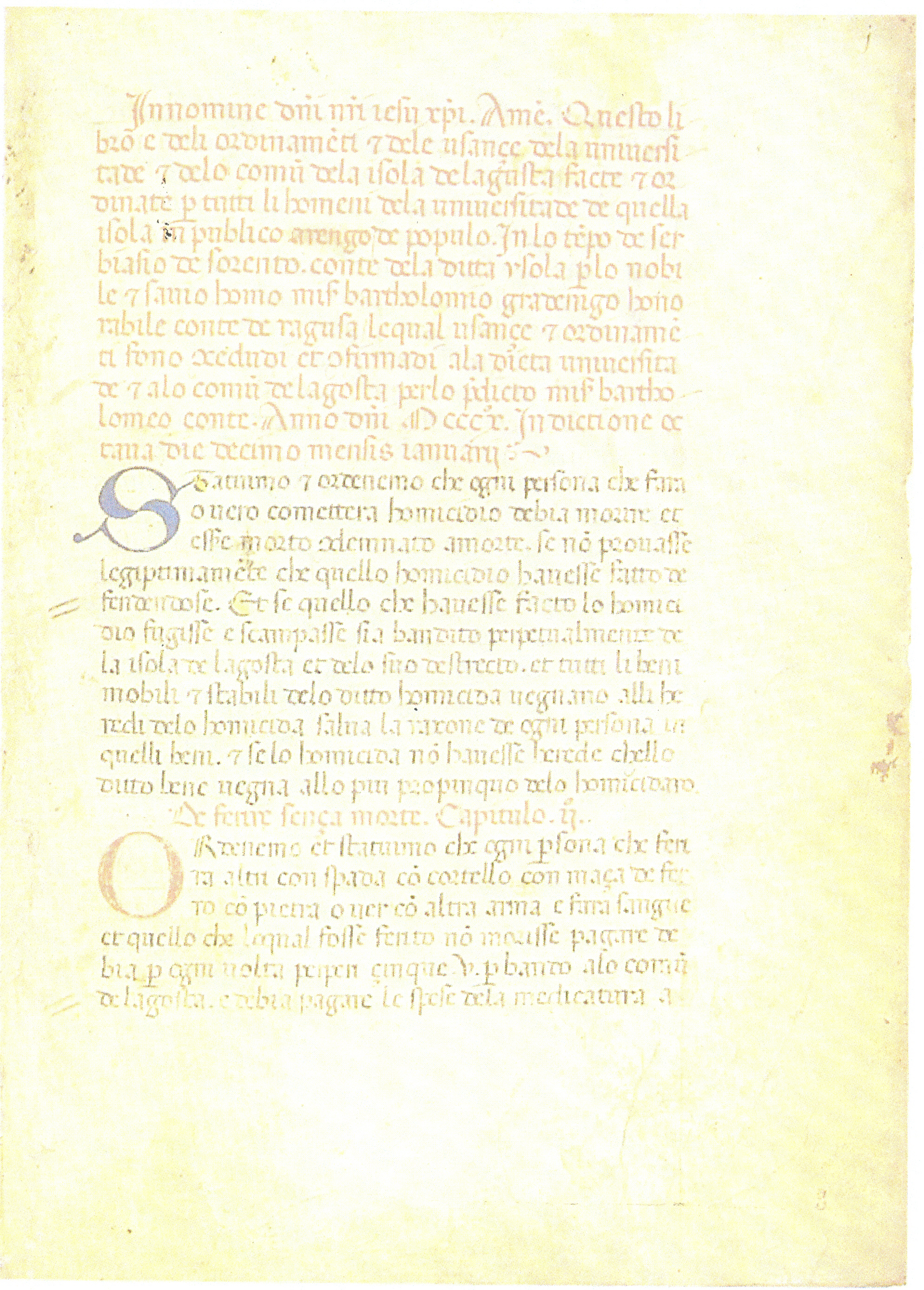

I testimoni più fedeli di questa ricchezza materiale e culturale sono gli Statuti cittadini delle città dalmate, che sono stati ripubblicati di recente sia dal Senato della Repubblica Italiana, insieme agli Statuti delle altre regioni appartenenti all’area culturale italiana, sia dall’Accademia delle Arti e delle Scienze di Belgrado, che ha dato alle stampe il “Liber Croceus” e il “Liber Viridis” degli statuti ragusei.

Gli Statuti sono lo specchio della vita reale cittadina, così come lo sono gli strumenti notarili. Nelle norme statutarie risulta evidente il sentimento e la difesa dell’identità culturale della città. Come il problema dei rapporti giuridici e commerciali con le regioni vicine del continente balcanico, della penisola italica, del Levante greco. Così gli statuti stabiliscono norme diverse per i cives latini delle città e per gli slavi e i morlacchi (Vlachi) delle campagne, per i rapporti con bosniaci e croati e quelli con altri “latini”, cioè i veneti e gli altri italiani, i catalani, ecc.

Lo Statuto di Traù ad esempio vieta di concedere mutui agli slavi. “De non mutuando sclavis, bossinensibus (bosniaci) seu croatis super pignus” (L. 1, cap. 43).

Lo Statuto di Sebenico (L, IV, cap. 28):“Ne aliquis civis sebenicensis pro aliquo sclavo possit fideiubere, vel se debitorem principalem constituere, nisi de licentia et consensu Curie”.

Divieti analoghi sono contenuti in tutti gli statuti dalmati dell’epoca (es: Traù, L. III, cap. 56 ed L. I, cap. 43; Spalato, cap. 15 St. Nuovo).

Significativa è la distinzione nello Statuto di Zara fra slavi estranei al territorio del Comune e contadini slavi abitanti nel territorio: “Quod nullus civis pro sclavo fideiubere potest, nec se principalem constituere pagatorem, quia pro multa damna subire et periculis incurrerre indecenter…Ad penam autem cuius Statutis nullatenus teneantur, qui intercesserint pro rusticis sclavis et iste contractus plenissimam habeat firmitatem” (L. III, cap. 59).

Questo passo dimostra come queste norme non siano ispirate – come con distorsione ideologica si volle pensare qualche decennio fa – da motivi razzisti o classisti, concetti del tutto estranei alla gente dell’epoca, ma da elementari considerazioni giuridico-pratiche: le pessime esperienze avute dai cittadini dalmati nelle obbligazioni con persone appartenenti a sistemi giuridici totalmente diversi e in quanto tali non perseguibili al di fuori del territorio del comune. Nessun problema quindi sussiste per i forestieri “de gente latina”, cioè cittadini di altre città dalmate o istriane, veneti e altri italiani, i cui ordinamenti obbediscono allo stesso diritto comune. E questa uguaglianza viene estesa – come si vede nello statuto di Zara ai “rustici” (croati o morlacchi che siano) che vivono sul territorio soggetto al Comune.

Chiarissimo è il dettato dello statuto spalatino: “Quod nullus civis det aliquod sclavis in credentia…Nullus cives nec forensis seu habitator Spalati …audeat vel presumat mutuare nec vendere vel dare alicui sclavo vel bosniensi aliquas mercationes nec aliquas res in credentia…Qui vero contrafecerit et ob hoc aliqua questio oriretur…nullus ius seu iusticiam reddere teneatur…salvo quod latinis et dalmatinis, seu aliis personis positis sub regali dominio possint mutuare, vendere, etc.”

Quale che sia la data esatta della redazione di questi statuti a noi pervenuta è evidente che essi traggono origine dal periodo considerato in questo capitolo, essendo del tutto indifferente che in quel momento la città fosse soggetta alla sovranità veneta o ungherese. Lo statuto spalatino ora citato si riferisce esplicitamente agli anni in cui era presente a Spalato un “comes” regale ungherese.

Del resto tutta la normativa di questi statuti è molto avanzata, sia in materia di garanzie giudiziarie (come l’obbligo della difesa in giudizio anche con il gratuito patrocinio di un avvocato pagato dal comune), che di diritti civili. Lo statuto di Ragusa sarà il primo ad abolire la schiavitù agli inizi del 1400.

Se questo era il livello della vita giuridica delle città dalmate non deve stupire se esistesse nei secoli XIII e XIV una autentica omogeneità culturale in tutti i rapporti con i comuni della penisola italiana e della regione padana. Notai, medici, speziali, giudici, maestri di lettere, podestà, artigiani, religiosi, artisti di ogni arte provengono da città soprattutto dell’Italia centrale, ma anche di quella meridionale o settentrionale e a volte da altri luoghi dell’Europa occidentale, così come podestà, giudici, cancellieri e artisti dalmati svolgono le loro funzioni in comuni marchigiani, veneti, pugliesi.

Negli statuti spalatini si giunge a richiedere espressamente quale requisito per ricoprire la carica podestarile che il candidato sia “de gente latina”. La disposizione ha un senso in quanto viene adottata durante l’ultimo periodo di sovranità ungherese (dal 1358 ai primi decenni del 1400) e tende chiaramente ad evitare che l’incarico venga ricoperto da feudatari reali croati, bosniaci o ungheresi, come tali portati a confondere le loro prerogative feudali sui territori dell’hinterland con la carica pubblica elettiva di un libero comune di diritto latino.

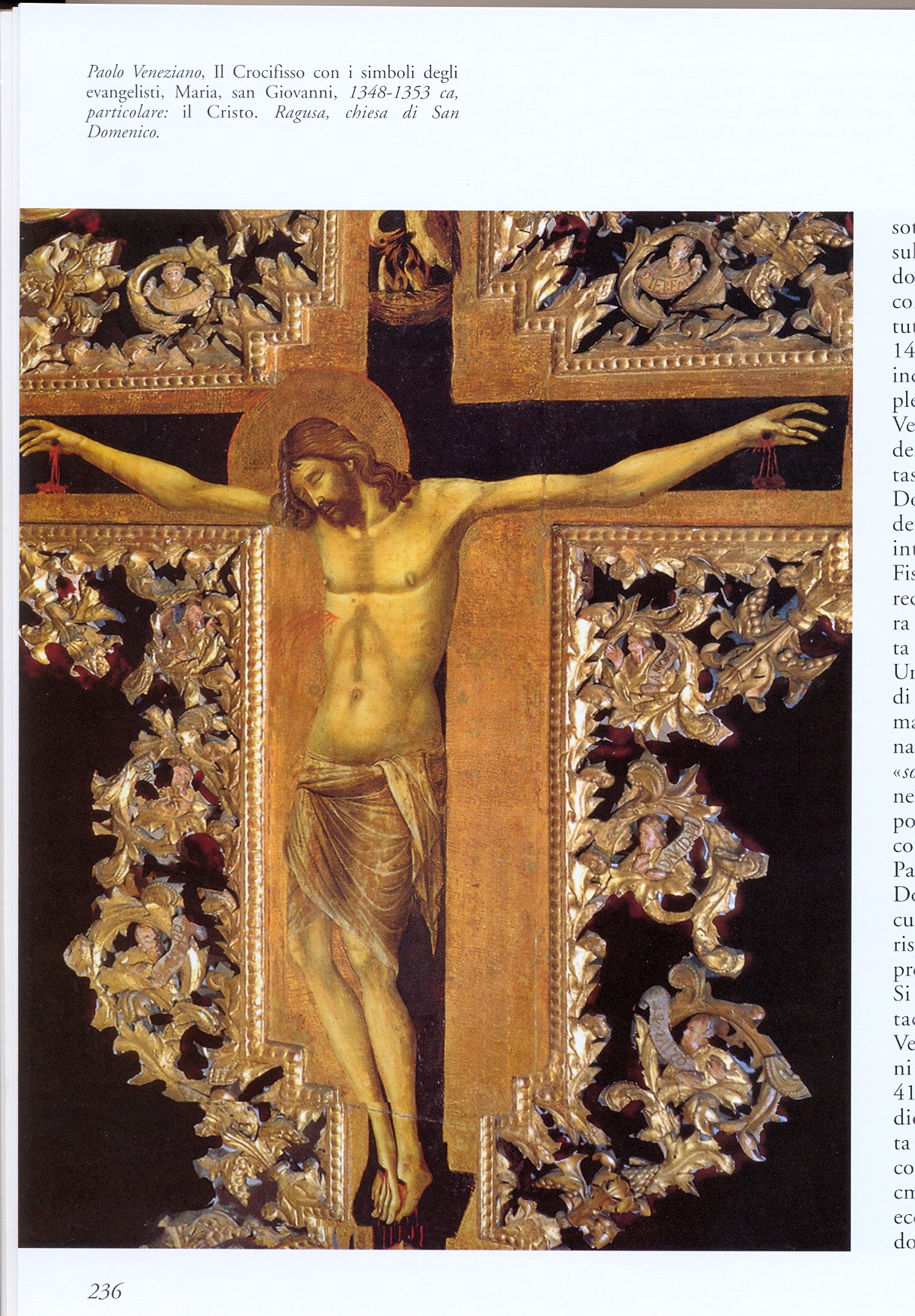

L’aspetto urbanistico ed architettonico delle città dimostra la medesima omogeneità di gusti e tendenze. I committenti dalmati chiedono ad orafi, pittori o scultori le stesse opere che chiedono i committenti di Fano o di Perugia, di Padova o di Sulmona. Costruiscono le loro case, le loro chiese, i loro palazzi patrizi negli stessi stili praticati al di qua dell’Adriatico, anche se con il tempo finirà per prevalere, fra la fine del Trecento e buona parte del Quattrocento, il tardo-gotico veneziano. Anzi saranno assai spesso proprio artisti dalmati a diffondere le tendenze venete sulla costa adriatica occidentale.

Se osserviamo i nomi dei personaggi degli atti notarili (notai, testimoni, committenti, aiuti, venditori di immobili, fornitori) i più appartengono ad antiche famiglie patrizie autoctone (Saladinis, de Matafaris, de Ceualellis, de Zadulinis, de Fanfogna, Paladini, de Rosa, de Fera, Martinussi), altri a italiani della penisola residenti nella città, altri a dalmati del contado o di recente inurbamento di chiara origine slava (Bodricich, Stipan, Bratchi).

Una domanda si deve porre a questo punto come imperativa: ma che lingua si parlava in queste città, fra il 1200 e il 1400, prima cioè del definitivo passaggio alla sovranità veneziana?

I documenti notarili, come gli atti ecclesiastici e quelli pubblici, sia delle autorità comunali che delle cancellerie degli Stati interessati al territorio, sono fino a tutto il Trecento quasi esclusivamente in latino o nel greco usato dalla curia costantinopolitana. E questo è piuttosto ovvio essendo un costume comune a tutta l’Europa occidentale; così come era comune negli atti bilaterali l’uso del greco bizantino da parte delle città italiane che avevano frequenti rapporti diplomatici con l’impero orientale (Venezia, Gaeta, Amalfi, Bari, ecc.).

Molti documenti ragusei che riguardano accordi con i re serbi sono redatti in tre lingue: latino, greco e serbo-cirillico. Per non parlare del trilinguismo istituzionale della corte di Federico II, imperatore e re di Sicilia (greco, latino ed arabo).

Ma qual’era la lingua parlata dalla gente? La Dalmazia è una terra strana perché sulla sua terraferma e sulle sue isole sono stati trovati e conservati – come si è accennato – documenti cartacei o lapidei che appartengono al patrimonio storico di popoli e culture diverse. In quella stessa isola di Veglia, ad esempio, ove sono state rinvenute le prime scritture su pietra dello slavo glagolitico (la più antica forma di lingua slava della Balcania), si conservò nella popolazione pastorale dell’interno dell’isola il primo idioma romanzo della Dalmazia, quel “dalmatico”, che i linguisti tedeschi scoprirono e l’istriano Matteo Bartoli studiò e trasmise alla posterità durante la sua lunga attività di glottologo da Vienna alle università italiane.

La maggior parte dei documenti scritti riconosciuti come “dalmatici” si riferiscono ai secoli XIV e XV e riguardano corrispondenza privata, ma anche atti normativi, come alcune ordinanze della Repubblica di Ragusa. Di origine certamente dalmatica sono molti termini usati negli atti notarili e riferentisi ad oggetti o istituti attinenti all’agricoltura, al commercio, alla marineria, all’utensileria casalinga, ai tessuti (come nei contratti di dote), ecc. Molti vocaboli si sono trasfusi nei dialetti slavo-dalmati del Medio Evo. Anzi molte voci neolatine del dalmatico sono passati alle altre lingue slave, le più lontane, attraverso la mediazione del croato e del serbo. Non è facile distinguere nelle attuali lingue slave l’etimo di alcuni vocaboli del lessico marinaro, giuridico o commerciale che sono di chiara origine latina e che possono essere entrati o direttamente dal dalmatico, dal rumeno o dal veneziano medievale, o attraverso la mediazione del greco usato dai mercanti e dai cambiavalute bizantini in Balcania e nelle colonie greche e genovesi del Mar Nero. Se si tiene conto di quanto numerose fossero in quei secoli le colonie di veneti, ragusei, genovesi, pugliesi, pisani, amalfitani ecc. nella babilonica Costantinopoli si può intravedere come quella città fosse un crogiuolo di lingue franche buone per una vasta area del Levante e dell’Europa orientale.

Ricca di radici dalmatiche è tutta la toponomastica della Dalmazia, sia quella slava che quella veneta.

Lo stato attuale degli studi in proposito dà per certa la convivenza per molti secoli sulla terraferma e sulle isole dalmate del dalmatico neolatino (che presenta affinità col rumeno, ma anche con il ladino, il friulano, il tergestino, l’istrioto o vetero-istriano, quello descritto da Dante nel “De vulgari eloquentia”), di vari dialetti slavi, riconducibili in gran parte all’attuale croato, ma in parte anche al serbo, e di un italiano arcaico, con molti influssi veneti, ma anche dei dialetti dell’Italia centro-meridionale.

L’esegesi delle fonti presenta notevoli difficoltà perché la versione dei documenti può essere stata alterata dai notai o dai cancellieri per renderla più comprensibile a chi quei documenti doveva utilizzare in epoche successive.

Rari sono comunque per molti secoli i documenti scritti in lingua slava, perché negli atti ufficiali, pubblici e privati, si passa dal latino fino a tutto il Trecento (sia pure con molte voci del “volgare” popolare neolatino o più raramente di quello slavo) all’italiano del Quattrocento, o più raramente ad un dalmatico largamente italianizzato o venetizzato.

Alcuni esempi sono più eloquenti di ogni analisi. In un inventario zaratino del 1396 (epoca del dominio ungherese) si legge: “ Item una gonela cuna vergnaza verde – Item una vergnaza blava – Item una peliza veronese – Item un trecer de friso d’oro – Item un trecer de veludo blavo … Item una borsa vermena…Item un fustagno de femena – Item sete fazoli lavoradj…”

Prendiamo un testamento del 9 giugno 1395 di Colano di Vito, zaratino: “Item lasso a fiola de Luca me nevo, zoe bastardo de mi frare, vendando mei comissarij casa in Zara, libr, II”.

In un altro testamento del 1346, sotto il doge Andrea Dandolo, dodici anni prima cioè della pace di Zara che segnava l’ultimo e più prolungato passaggio all’Ungheria dei territori dalmati, si legge “Io Andrea, fiol di che fo di ser Vite de Slorado, procurator de Zara, si fazo et ordino e scrivo de mia man questo testamento…ecc.” Nessuna influenza hanno quindi sulla lingua usata i frequenti passaggi da una sovranità all’altra.

E troviamo infine una corrispondenza personale. Teodoro Fumato, nobile di Zara, informa il cancelliere del comune di Ragusa nel luglio 1397 in questi termini: “A Ser Pon, unurivol canciler de Ragusa. Todru de Tomat de Zara saludu vi con oni nostru unur. A mi fo ditu, qui lo frar de maistru Nicola murar si dimanda rasun nanti la curti de Ragusa contra Franciscu, meu fiol, de soldi XX de grossi, li qual avia dat maistru Nicola a Franciscu per durli a mi,,,ecc.” In questa lettera sembra doversi riconoscere un testo prevalentemente dalmatico. E comunque esso viene ritenuto utile per ricostruire l’evoluzione di questo idioma scomparso definitivamente a Veglia agli inizi del 1900.

Ugualmente le iscrizioni sulle lapidi sepolcrali delle chiese passano dal latino al volgare, che può essere riconosciuto come italiano arcaico o come dalmatico, già alla fine del Trecento, sia per le confraternite che per i sepolcri familiari, dei religiosi e dei chierici (ved. V. Brunelli, Storia della città di Zara, II ed.Lint, Trieste, 1974, pag. 586).

In un codice membranaceo della Confraternita di San Silvestro di Zara, che precede lo statuto del 1426, si trova, scritta in caratteri gotici rossi e quindi di molto precedente, la preghiera di San Bernardo con cui inizia il XXXIII canto del Paradiso di Dante: Vergine madre, figlia del tuo figlio…” Era una laude che i confratelli cantavano nei dì delle feste (ibidem, pag. 576).

Se una conclusione si può trarre è che se il dalmatico prima e l’italiano poi prevalgono come lingua ufficiale corrente e condivisa da gran parte della popolazione dei centri urbani, si deve ritenere che fossero in uso nelle stesse città il croato e gli altri dialetti slavi parlati nell’entroterra e nello stesso contado cittadino.

Ne fa testimonianza ad esempio, negli statuti ragusei del XV secolo, la normativa che dispone che per alcuni processi, come quelli criminali o aventi ad oggetto beni di valore minore legati alle attività rurali, sia presente un interprete di lingua “sclavonica” accanto al cancelliere che redige gli atti in dalmatico o in italiano. Così come nelle spese per i reggenti dei borghi minori della Repubblica Ragusea si trova una voce relativa ad un banditore che diffonda le ordinanze del Comune in lingua slava.

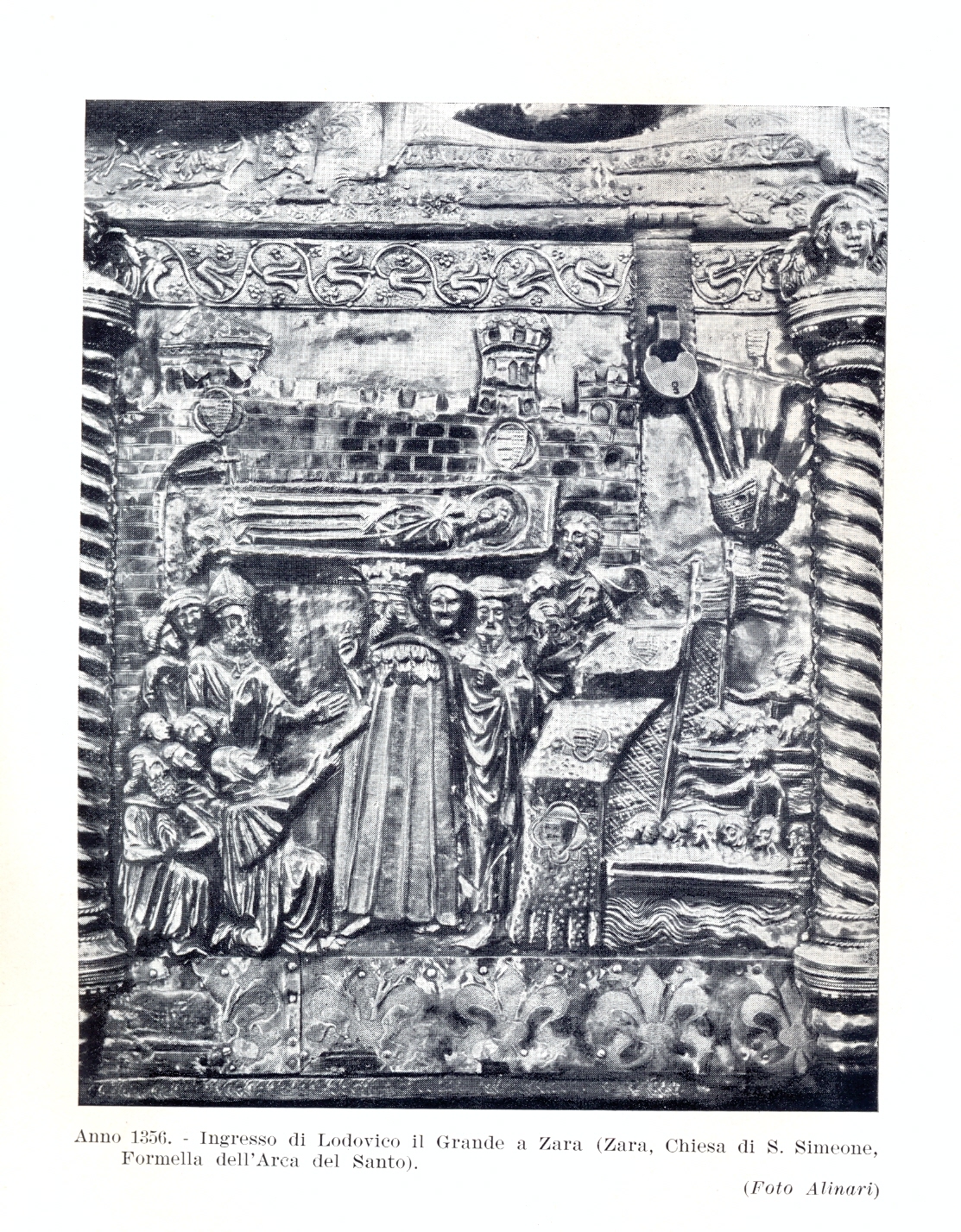

Ma verso la fine del 1300 la fiducia dei dalmati verso la corona ungherese sta venendo meno e a nulla valgono i doni regali, come il danaro per costruire l’Arca di S. Simon. Di fronte alla tendenza dei funzionari regi di comprimere le libertà cittadine – ragione unica par la quale le aristocrazie dalmate avevano preferito l’Ungheria a metà del secolo – si succedono le proteste al sovrano e le violente rivolte di piazza. Cominciano a cavallo dei due secoli le dedizioni dei Comuni alla Repubblica di Venezia – come era avvenuto per le città istriane nel corso del Trecento – come la città più affine per tradizioni e cultura cui affidare il proprio avvenire.

Una delle opere di oreficeria più famose della regione, l’Arca di San Simeone, fu commissionata a Francesco da Milano che aveva bottega a Zara e che vi lavorò, con i suoi allievi di diversa provenienza, tra il 1377 e il 1380, dietro un compenso altissimo per l’epoca, donato alle magistrature zaratine dalla regina Elisabetta d’Ungheria, moglie di Ludovico il Grande.